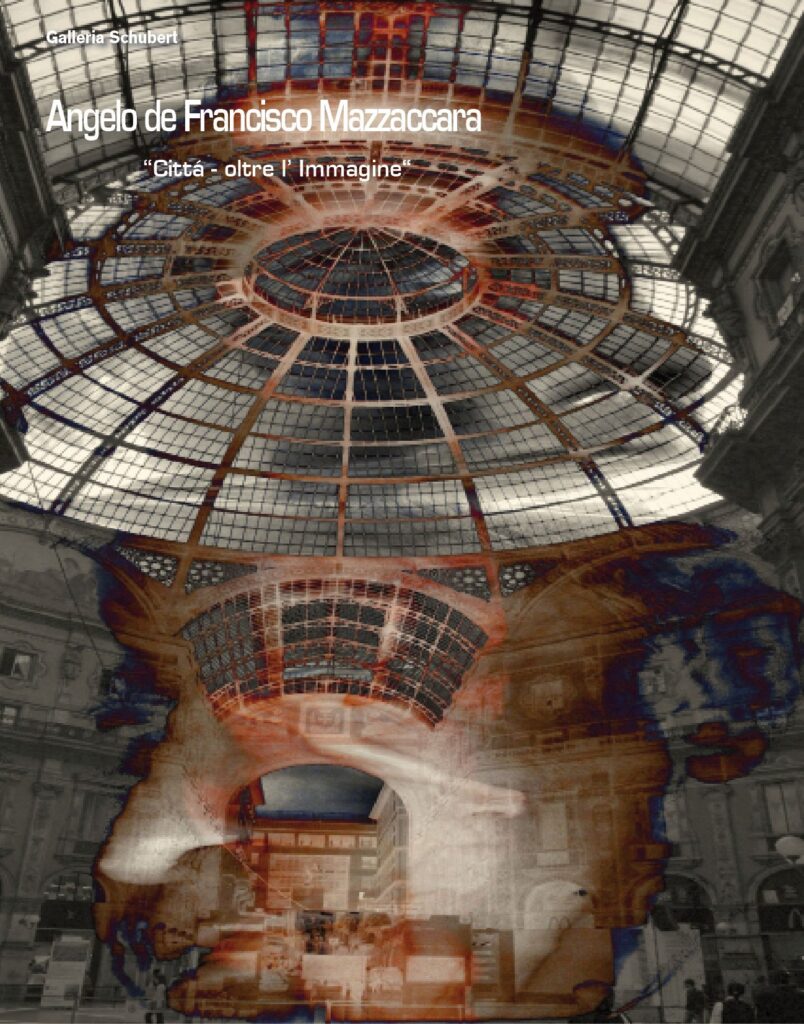

“Intervistato da Giorgio Seveso” (2008)

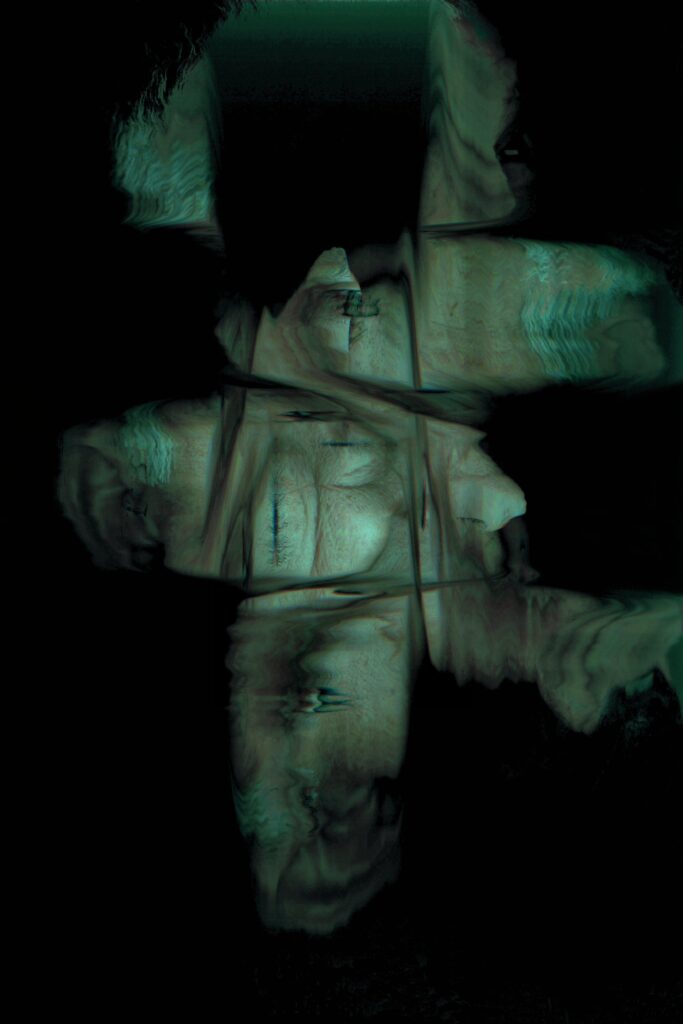

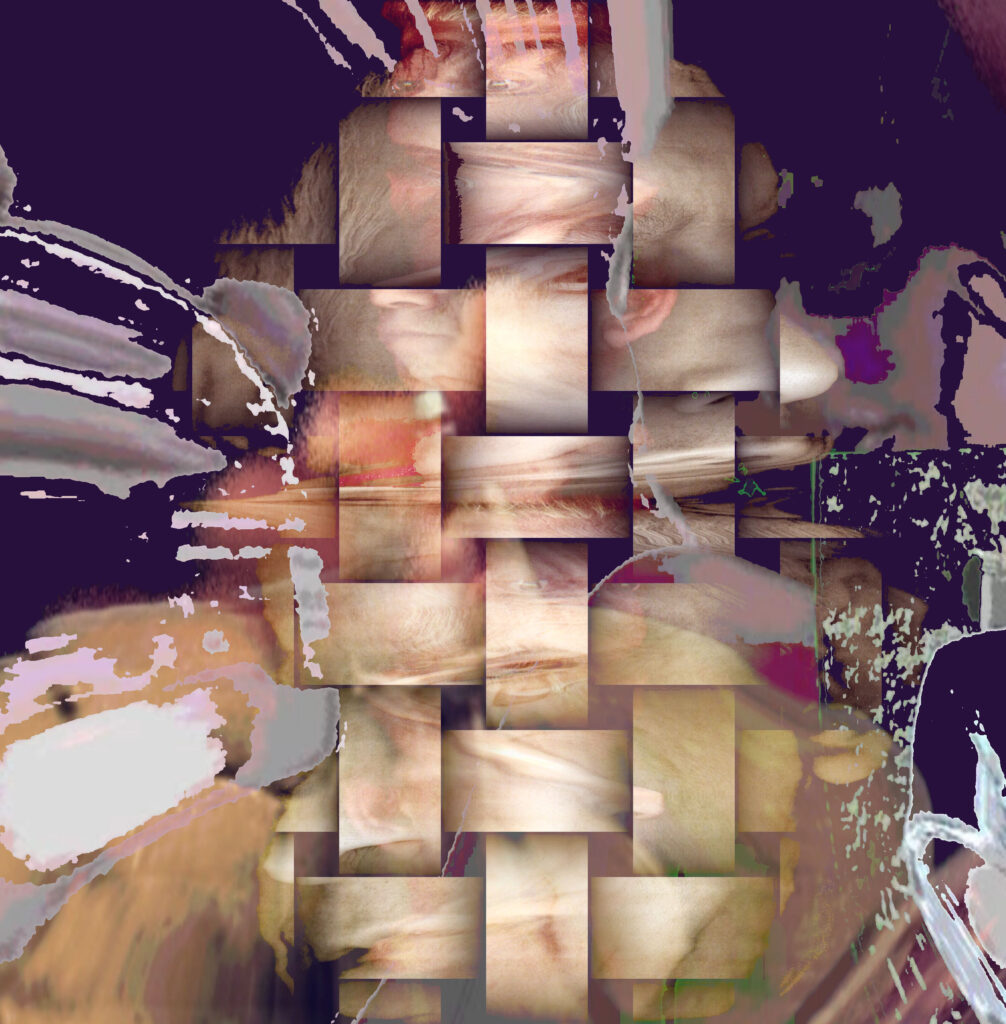

“Ritratti” – 2003 – (cm 120 x 87,94)

(Stampa lightjet su carta Kodak Endura montata sotto plexiglass)

Tiratura: Edizione unica di 3

Intervista di Giorgio Seveso (2008)

Leggendo alcune tue riflessioni ho notato che ti soffermi spesso sul problema del rapporto tra l’artista e la sua possibilità di comunicare realmente con il pubblico, ovvero sul concetto di senso relativamente al lavoro artistico. In un mondo come il nostro, nel quale sembra avere valore soltanto ciò che è sotto i riflettori e che è di moda, che ruolo hanno per te, appunto, l’opera e la riflessione di un artista fuori dal coro,impegnato seriamente nelle sue ricerche espressive?

[ADF] Credo che un artista debba porsi prima o poi questa domanda (specie se si sente serio e impegnato nel mondo in cui vive), e cioè: ha davvero senso il mio lavoro creativo anche se sono in pochi a conoscerlo, anche se il mercato e la critica non lo hanno ancora scoperto né accettato? Per me, un artista è “serio” quando la sua arte non è improvvisazione o moda ad ogni costo ma frutto di meditazione e studio, ed è “impegnato” quando, riconoscendo il valore che l’arte ha avuto nelle diverse epoche e culture, e il ruolo che l’artista ha assunto nelle varie società umane, fa del suo operare contemporaneo non “pura ricerca economica”, finalizzata al raggiungimento del successo e all’acquisizione di prestigio sociale, ma riflessione e contributo all’agire dell’uomo nella società presente. Sostengo che l’artista serio e impegnato è in qualche modo un profeta, cioè un intellettuale che analizza e scava le contraddizioni in cui si trova ad agire, usando il linguaggio che più gli è consono: pittura, scultura, letteratura, musica, cinema, teatro, ecc.

E quando, come spesso può accadere, la sua opera non ha successo e si scontra all’indifferenza generale, si chiede, allora, se sia lui a sbagliare perché non segue le strade indicate da altri, o se sia la natura stessa della sua scelta espressiva, forse troppo particolare e difficile, che ha bisogno di tempo perché gli altri la assimilino. Ma anche quando si vive una certa condizione di marginalità e di incomprensione, si può avere, però, la fortuna di incontrare sul proprio cammino, in un determinato giorno e ora e luogo, qualcuno che, guarda caso, si trova nello stesso stato d’animo col quale l’artista ha realizzato una determinata opera. E che riesce dunque a “leggerla”, tale opera, a mente pulita, cioè senza compromessi o sovrastrutture di alcun tipo, senza ricercare originalità ad ogni costo, senza raffronti superficiali, senza guardarla con gli occhi di altre opere e di una cultura ormai codificata. Penetrando, dunque, nelle ragioni stesse di quell’opera, seguendo un cammino inverso a quello compiuto dall’artista: procedendo cioè all’indietro, dall’opera finita verso la scomposizione dei suoi vari elementi costituenti, forme, segni, colori, risalendo fino al nucleo dell’ispirazione originaria, alla tela bianca…

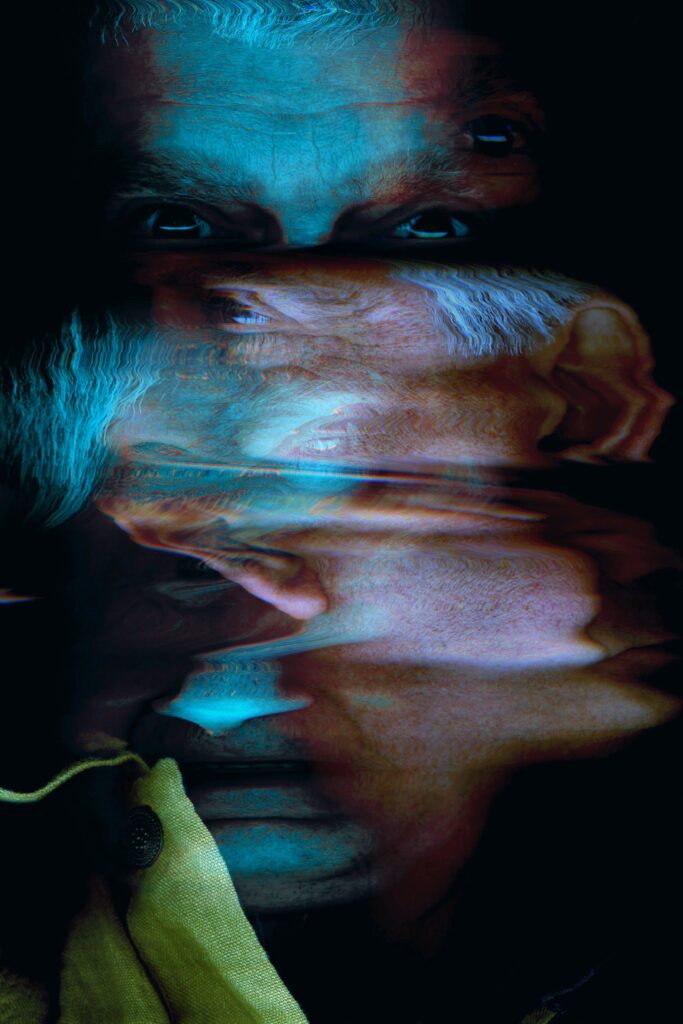

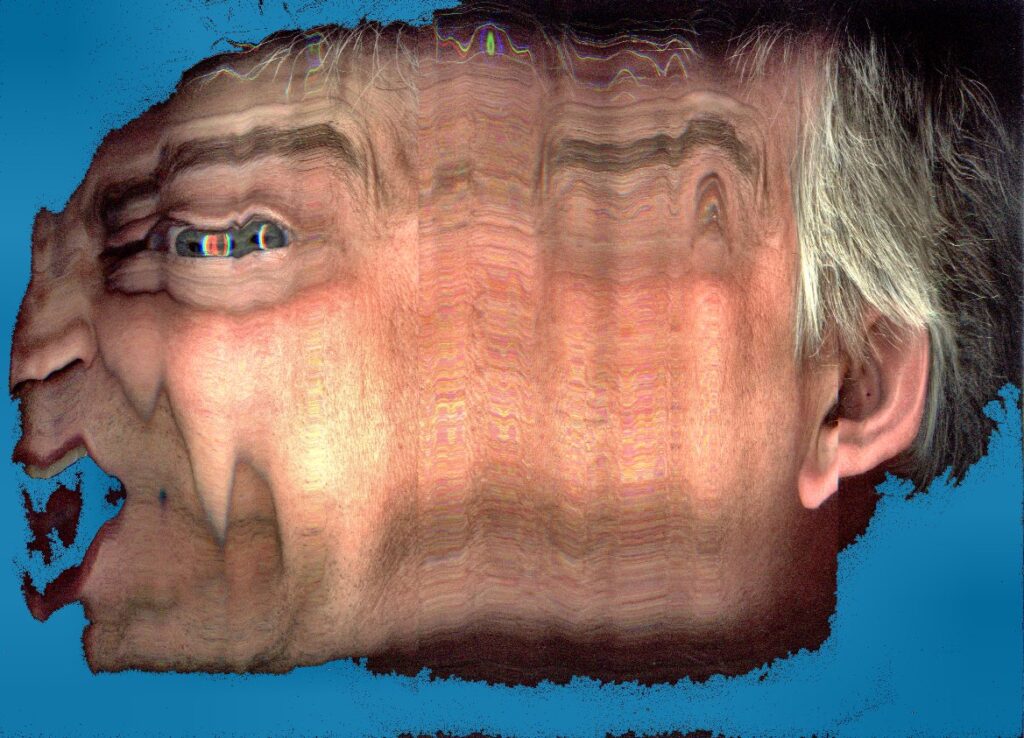

(cm 100 x 150)

(Stampa lightjet su carta Kodak Endura

montata sotto plexiglass)

Tiratura : Edizione unica di 3

[GS] Qual è secondo te la qualità interiore che trasforma qualcosa in opera d’arte? In altre parole, quali sono i procedimenti dell’autentica creatività?

[ADF] Bisogna pensare allo stato d’animo dell’artista che, confuso ed inquieto di fronte alla sua tela, sta raccogliendo tutte le energie più inconsce, con ogni sua antenna tesa a cogliere le minime vibrazioni dell’universo, concentrando in sé ogni pensiero stimolante che gli dia quella scintilla da trasmettere poi alle mani che via via tracceranno segni, rendendo intelligibili e concreti pensieri ed emozioni in altro modo astratti .È questa la fase iniziale della creazione dal nulla! Poi, una volta tracciato l’abbozzo, il germe dell’idea su cui lavorare, i giorni che si susseguono sono altri giorni di vita che accumulano emozioni ed esperienze e maturazioni attorno all’idea originale, a quel bozzetto progetto dal quale poco a poco l’opera prende forma, acquisisce nuove idee, le confronta, le inserisce o le scarta, si illumina della realtà circostante, ne diviene parte integrante o la supera. Insomma, l’opera è un insieme di meditazioni e di esperienze esistenziali distillate da un certo periodo di tempo ad un altro, da quando cioè nasce (dall’idea sorgiva) a quando è finita. È parte, in quei momenti, della vita dell’autore, è il suo tempo relativo. Come l’embrione umano nel grembo materno, dopo l’ultima pennellata o l’ultimo segno che ne determina il compimento l’opera comincia a vivere nel mondo. Cogliere questo iter è fondamentale per capire il significato dell’opera e dell’arte, per cogliere appieno il loro senso.

[GS] Mi sembra di capire che in realtà stai anche svelando l’alchimia del tuo personale modo di procedere, la tua poetica particolare. In questa chiave, per riprendere la domanda sul senso dell’arte, cos’è che distingue per te il vero artista da quelli che – come molti oggi – lavorano in operazioni più banalmente di intrattenimento, di gusto o di mercato?

[ADF] Un’opera non è mai solo ciò che appare sulla superficie della tela. L’immagine che vediamo è come la punta di un iceberg: ciò che conta davvero è all’interno, è sotto, è dietro i colori, dietro le forme e i significati apparenti. Così come dietro le parole scritte di un testo si celano i pensieri e il temperamento più nascosti dell’uomo che scrive, ecco che i segni dell’artista rimandano ai suoi giudizi più profondi, alla sua natura interiore. Le parole sono “segni” che rimandano a concetti, e i concetti sono immagini preesistenti nella nostra testa; immagini nostre, relative, forse incomunicabili perché molto diverse per ciascuno di noi. E la pittura si fa linguaggio, segno primario, codice comunicativo di traduzione tra l’esperienza dell’io di dentro e il mondo di fuori, fatto di miliardi d’altri io. L’arte quindi – la pittura ma anche tutte le altre forme d’espressione – è comunicazione che proviene dal profondo e va verso la superficie. Più l’artista sa esplorarsi e portare a galla i meccanismi profondi del proprio io, più l’artista è grande e autentico. Più sa cogliere gli archetipi, le radici comuni alla specie umana, sapendone evidenziare le contraddizioni nei rapporti con gli altri e con il mondo – di cui riconosce di costituire un’infinitesima molecola – più la sua arte diventa universale, in quanto patrimonio comune a tutte le esperienze umane.

“L’artista quindi non assolve soltanto al ruolo di operatore estetico (qualifica che secondo me non si sa bene cosa voglia dire!), ma soprattutto diviene -come dicevo prima- un profeta, perché il suo fare è materializzazione sintetica di un rapporto vero tra il mondo di dentro e il mondo di fuori, tra l’io-io e l’io-altro, tra l’esperienza di sé e quella dei sé-altri, tra il se stesso e i sé nel mondo. Più che “filosofo”, cioè colui che usa metodologie logico-razionali, è profeta perché è aperto, al di là della logica, alle vibrazioni universali dell’esistere, è teso a cogliere il senso più intimo della meta-fisica, essendo al di là (o meglio, tra il di qua e il di là) della fisica, in un assoluto-universale che sa essere anche relativo.

[GS] E in tutto questo, che ruolo ha la critica d’arte?

[ADF] ”Al critico compete il ruolo di interprete; non può averne altri se non diventando lui stesso artista, cioè concretizzando in opere plastiche e visive il suo pensiero artistico. È quindi un interprete, un traduttore tra l’opera-soggetto e il soggetto-che-guarda. Il critico dovrebbe tradurre in linguaggio verbale il linguaggio delle immagini, per mettere in luce, per portare alla coscienza ciò che l’opera esprime; dovrebbe scavare, come un archeologo, sotto le apparenze della superficie per ricercare sotto i vari strati le radici vitali dell’immagine. Certo, è un lavoro complicato. Ma se all’artista si richiede studio, talento, concentrazione e preparazione, anche al critico vanno richieste le stesse qualità e altrettanta disciplina. Le forme sono i significanti di qualcosa di “informale” che risiede nell’universo dentro-fuori, e quindi saper cogliere questi rapporti di conscio-inconscio vuol dire saper leggere l’esistenza nella sua relativa totalità. Così come non ha senso un’arte superficiale, cioè un’arte che guarda solo ai dati formali, così non ha senso anche una critica di tal fatta, una critica solo formalistica. Una critica di questo tipo, puramente formale, è solo limitativa. Anzi è propriamente assurda, costituisce una contraddizione che non ha ragione di esistere, in quanto -occupandosi solo di rapporti superficiali, cioè di relazioni tra forme e colori e segni senza un efficace sforzo di ricerca per giungere al senso- nulla può comprendere e tantomeno spiegare dell’arte autentica e del suo farsi.

E il senso delle forme e dei colori non preesiste mai all’opera stessa, ma è da essa significato, cioè spiegato, inverato, giustificato. È l’opera, in altre parole, che di volta in volta attribuisce un senso a quel segno o a quel colore, che mai sono identici gli uni agli altri, esprimendo entrambi spazi e tempi diversi e irripetibili. Non porta a nulla, quindi, confrontare l’opera di un artista con opere di altri o con opere immaginarie derivanti da una cultura propria, e quindi ricercarne o meno la similitudine, l’esattezza o la riuscita prospettica, la migliore o peggiore capacità espressiva. Ogni opera ha in sé i propri strumenti critici perché persegue un fine suo, una logica sua, una coerenza sua; perché esprime una sua relatività assoluta. Cogliere questo intreccio specifico è compito di chi guarda, dunque del critico. La funzione del critico, infatti, potrebbe venir meno non appena tutti fossimo in grado di saper “leggere”; cioè avessimo tutti compreso il ruolo e la funzione dell’arte al di là del semplice “fatto estetico”.

“Ma la critica assolve a questo ruolo di preparazione alla lettura? O meglio, tutti i critici che guardano le nostre opere sono in grado di leggerle davvero?

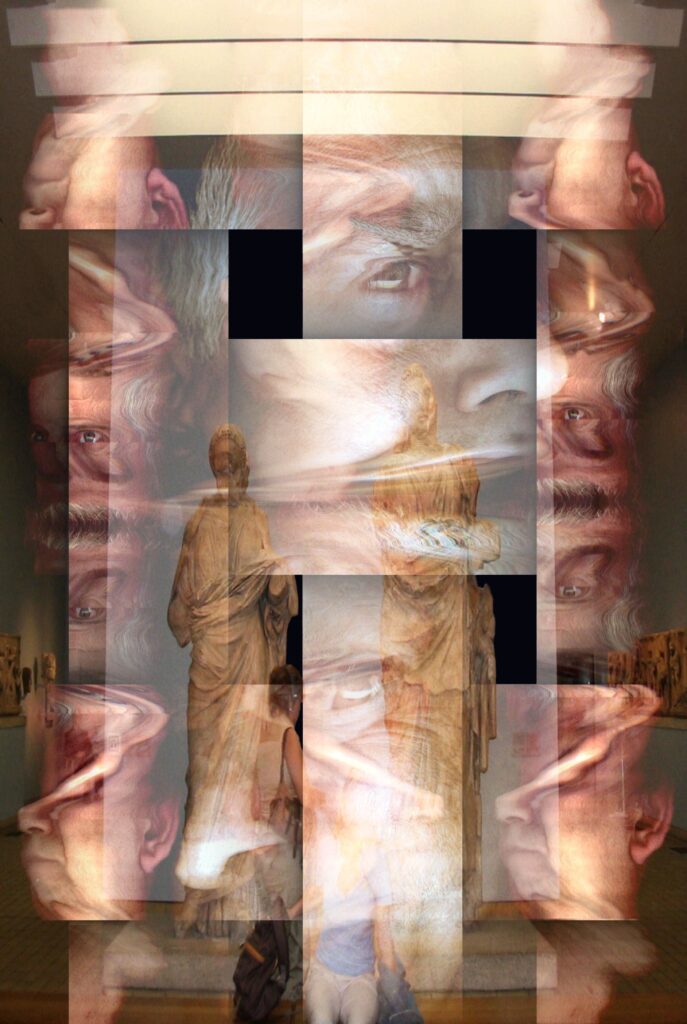

(cm 130 x 127,72)

(Stampa lightjet su carta Kodak Endura montata sotto plexiglass)

“Non parlo dello storico dell’arte, dello studioso che si occupa di opere già selezionate, tradizionalmente valutate e universalmente riconosciute dalla Storia dell’Arte. La critica del contemporaneo si trova invece di fronte opere-soggetto, opere-ego, cioè testimonianze di personalità artistiche ancora in fieri o già coscienti e conclamate, e su queste opere non può agire con altri strumenti che non siano quelli interni alle opere stesse.

“Per ciò che ho detto fin qui, l’ opera non può essere dunque vista attraverso la lente di schematismi formali preesistenti, o facenti parte di categorie già definite o da definire, perché l’arte non è copiativa ma creativa. La sua logica sta nel suo interno, in quello spazio-tempo verticale che intercorre tra la tela bianca e la superficie finita del quadro: in quella relatività spazio-temporale che va dalla nascita fino alla conclusione dell’opera. Da qui discendono la competenza tutta relativa, se non la totale ignoranza e la superficialità, oggi, della critica e di quanti di arte e del suo mercato si occupano. Ignoranza e superficialità che, oserei dire, mi offendono sia come uomo che come artista. Come uomo, perché dovrei prendere a modello la loro “intelligenza” e capacità di riflessione mentre essi, al contrario, si rivelano osservatori superficiali e piatti, pseudo critici incapaci di spiegarci il fare artistico, incapaci di leggere o interpretare o tradurre davvero quelle immagini da cui siamo sommersi nel quotidiano vivere, aperti come sono solo agli “ismi” e alle correnti di mercato.

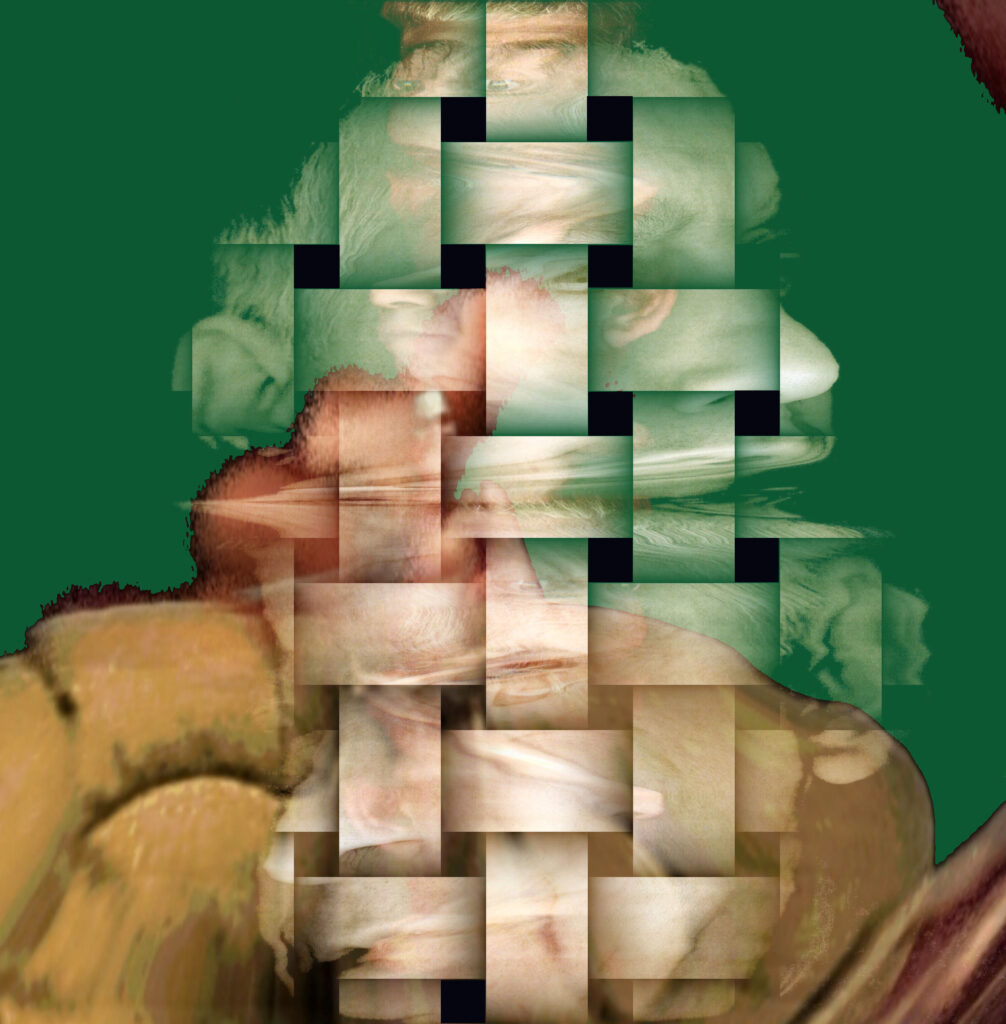

(Stampa lightjet su carta Kodak Endura montata sotto plexiglass)

Edizione unica di 3

“In quanto artista, perché dovrei, come la tradizione vuole, “pendere dalle loro labbra” e dai loro giudizi. Ma se è vero, come è vero, che la nostra civiltà è in declino, anche questo tipo di cultura critica ne rispecchia la decadenza quando mostra di non aver nulla capito né dell’arte né dell’artista né di quanti ancora “pensano”. Ciò che manca alla società attuale è il concetto di profondità, non intesa come prospettiva ma come continuo interscambio tra il “dentro” e il “fuori”, come permanente rapporto interno-esterno collegato al fluire del mondo e della storia. Siamo chiusi in un compartimento stagno dove la forma si esaurisce in “forma e segno” spezzata, slegata da un pensiero conscio o inconscio. La forma è solo un segno che richiama altri segni, ma solo in superficie, in senso orizzontale.

“Vedere un segno in verticale, in profondità, non come richiamo di altre forme o colori ma come significante di qualcosa che sta sotto o dietro o dentro la forma, o sotto o dietro la tela, è forse qualcosa che non compete più alla critica d’arte ma, chissà, forse alla psicoanalisi o alla storia di un altro modo di vedere le cose!

[GS] Rispetto a questi tuoi giudizi, cosa pensi del futuro nel nostro ambiente creativo, cosa bisognerebbe fare?

[ADF] Vedere un quadro non in modo orizzontale ma in modo verticale, nel senso che dicevo prima, comporta uno sforzo intellettuale forse troppo grande perché ne valga la pena. Forse, nella profondità di tanti pseudo pittori o artisti che oggi popolano il nostro panorama culturale e il mercato dell’arte contemporanea, non c’è nulla di realmente interessante o significante che valga la pena cogliere. Ma se si vogliono afferrare i semi di nuovi fermenti culturali, se si vogliono proiettare nel domani le aspirazioni dell’oggi, come la storia ci insegna a fare, non è certo nella superficie delle forme che potremo cogliere tali fermenti, ma nascosti sotto, dietro, dentro, fuori… oltre le apparenze esteriori, dunque, dell’opera. Li coglieremo nella consapevolezza dell’Artista che è anche Uomo e, lacerato nella storia, cerca equilibri universali consapevole della sua assoluta relatività!

“Per questo, in un tempo come il nostro in cui le immagini sono così tante, superficiali e pervasive da averci fatto perdere il senso del loro significato e addirittura la capacità di leggerle, non mi pongo più problematiche di tipo estetico né formale (che lascio ai pittori accademici), ma mi occupo e preoccupo di ricercare, per quanto posso, con le mie immagini e dentro l’immagine, una continuità radicale del significato di esistere.”