Gianni Pre (1987)

Copertina “Alla Bottega” 1987

“Angelo de Francisco: dalle Combustioni plastiche agli automi” di Gianni Pre (1987)

Il ciclo delle combustioni plastiche di Alberto Burri rappresenta uno dei momenti di frattura più radicale dell’arte italiana del dopoguerra.

Un senso di smarrimento e di precarietà ci attanaglia nell’osservare quei grumi, bucati dal pennello incandescente della fiamma ossidrica, sui quali viene mescolata una materia inerte, livida e spettrale della sua consunta staticità. L’itinerario che porta l’artista toscano a queste realizzazioni è da ricercarsi nella poetica dell’ultimo astrattismo, così pregna di istanze di rinnovamento in contrapposizione alla circolare figurazione del Novecento, ma pure conchiusa in una rigida dimensione di stallo esistenzialista.

L’astrattismo non è sorto, infatti, specificatamente per esigenze di svecchiamento di una greve tradizione, bensì per una concreta crisi di fondo (senza accorgersene molti artisti non hanno fatto altro che portare alle estreme conseguenze il nichilismo che campeggiava fra le due guerre), che conferiva alla visione del mondo degli operatori estetici, la caratteristica di una annichilente autocombustione. Le << combustioni plastiche >> sono forse l’acme di questa crisi della coscienza: di un io lacerato e corroso da un ambiente sociale che riduce e avvilisce sempre più l’uomo a cosa, alienandolo da sé stesso, dagli altri e dalla realtà oggettiva.

Queste composizioni, che sprigionano tanta drammaticità, nonostante il loro nonsense, sembrano essere, in ultima analisi, l’immagine speculare dello stato d’impotenza e di rassegnata autodistruzione nelle quali si contorce il pessimismo storico di una frangia della nostra tormentata epoca: l’apodosi di chiusura di un’umanità che pare voler rifiutare per un assurdo, anche se tragico autolesionismo, le fertili prospettive del divenire.

Il frastagliato percorso artistico di Angelo de Francisco, che si è articolato e sviluppato in almeno quattro fasi, trae le proprie origini da e in tale alveolo di alienata fissità esistenziale; da questo universo congelato in fittizie presenze, da queste temperie di idee coagulate in una combustione centripeta. Eppure, questa adesione alla problematica di Burri, non è il fulcro della sua tematica — le << combustioni >> del nostro fanno parte di una stagione creativa da tempo superata —; ma era importante risalire al punto germinativo, poiché nei successivi stadi, l’artista ha operato uno scavo, in un certo senso un’analisi che motivasse, sviscerandone l’essenza, quella scelta, accettata in modo troppo assiomatico, che lo aveva predisposto a calarsi in quell’arido retroterra culturale.

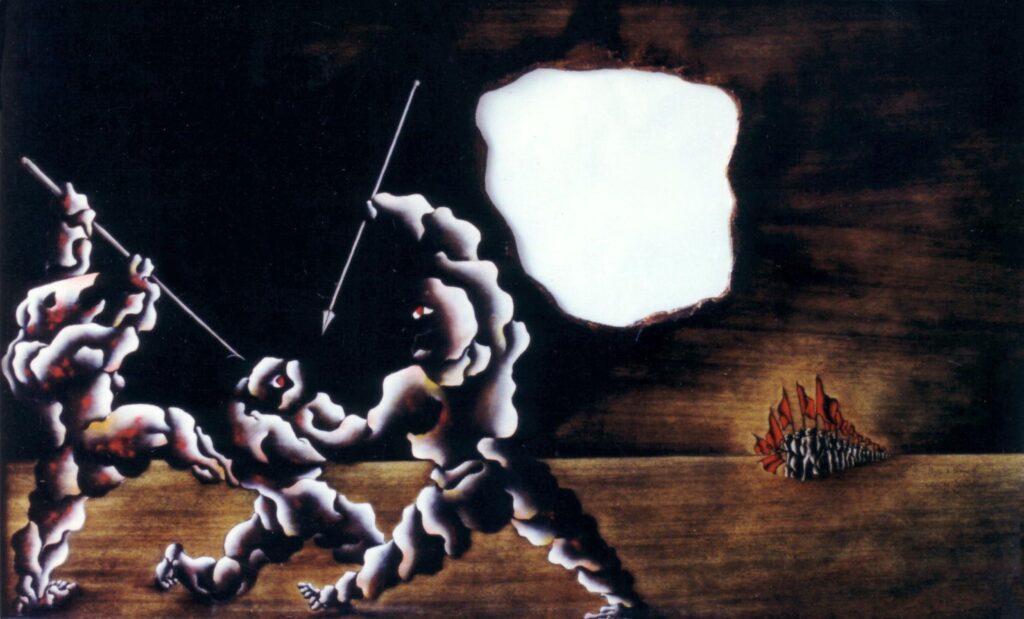

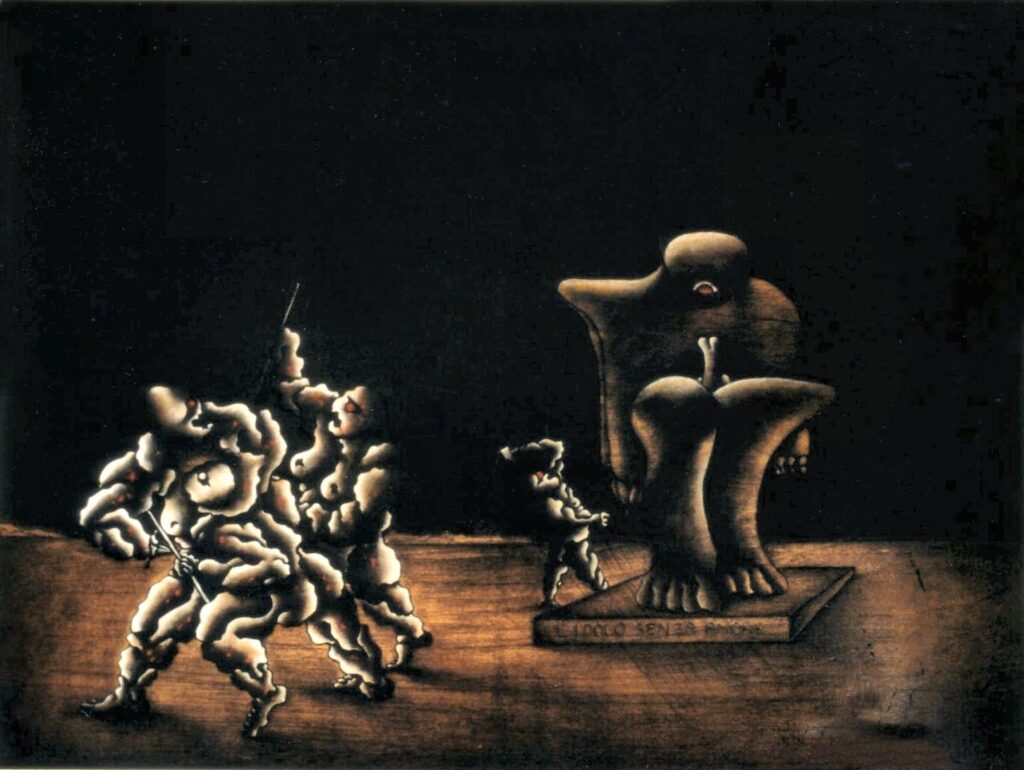

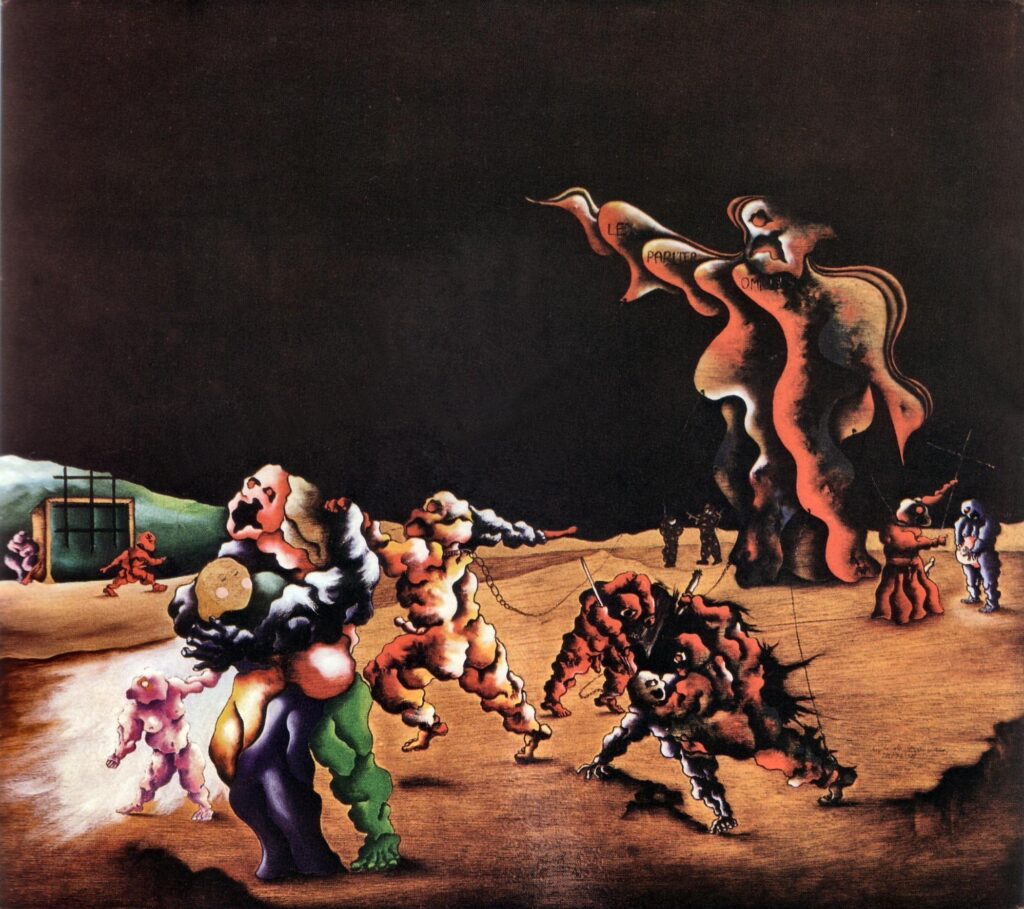

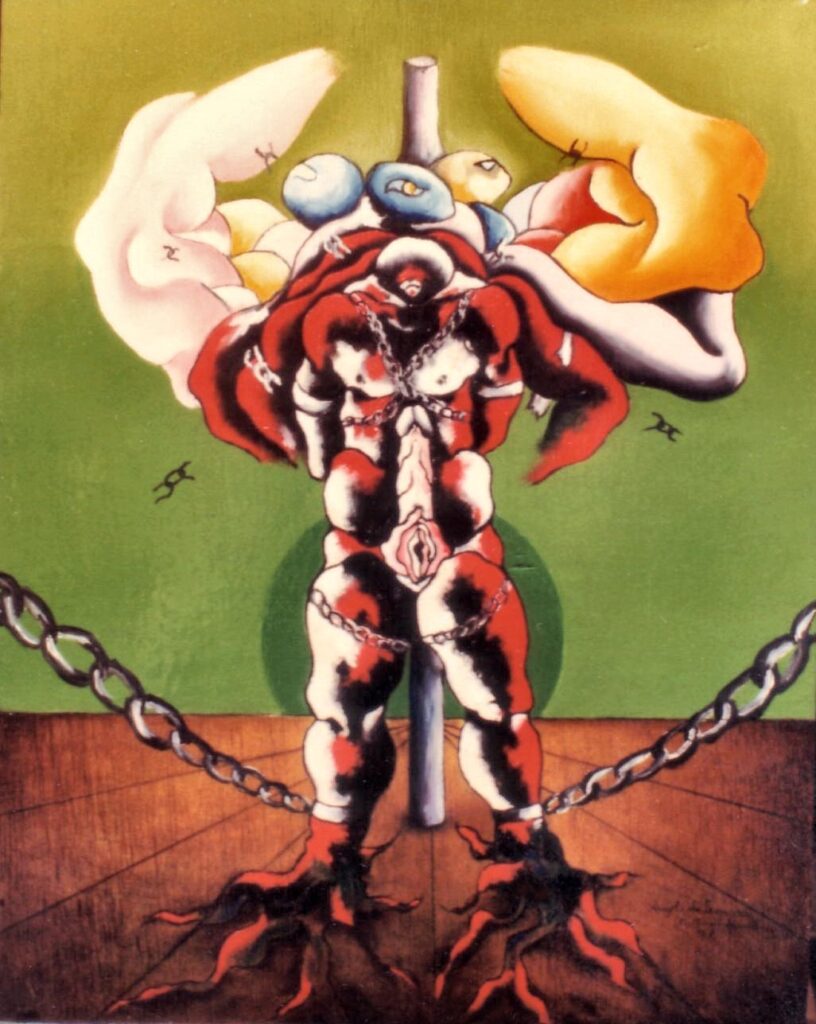

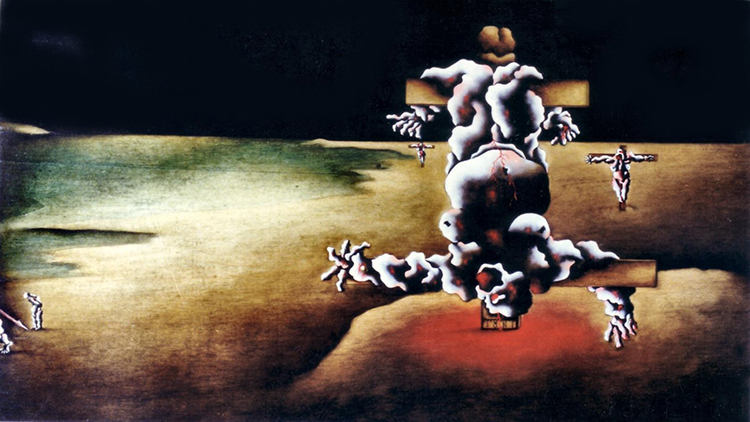

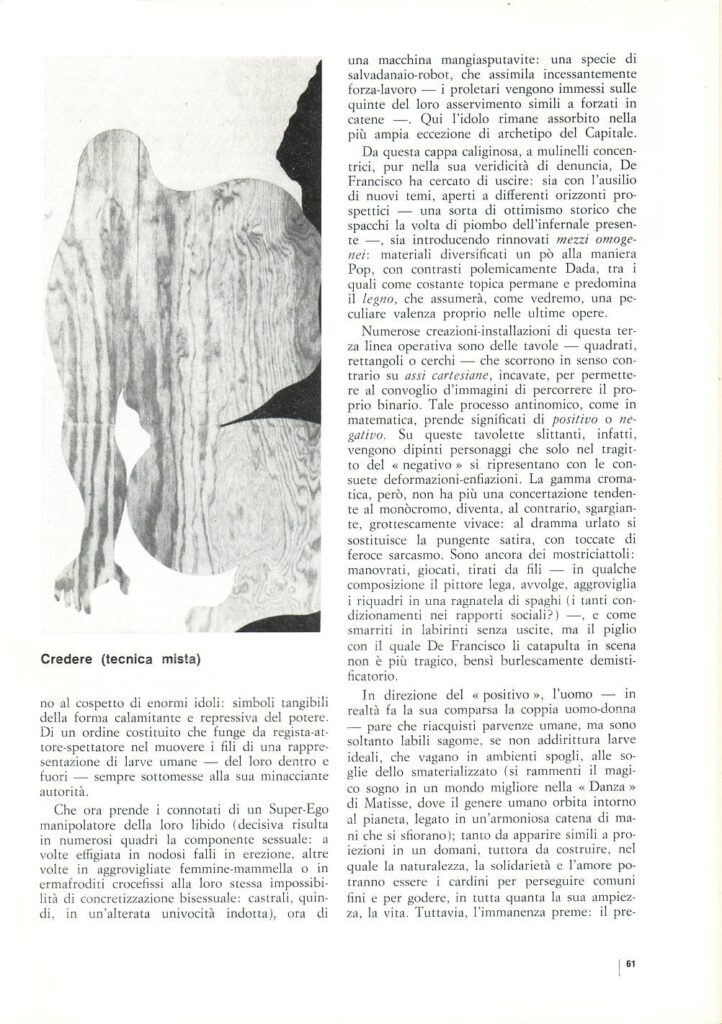

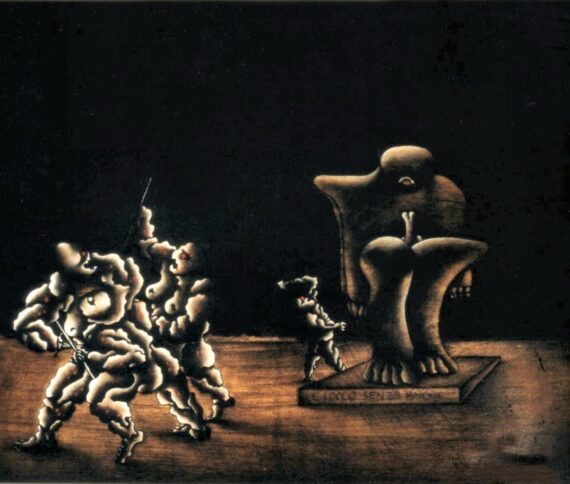

De Francisco ha intuito le insidie d’incapsulamento che tale estetica sottendeva, ed ha ricercato attraverso i solchi strozzati di quella stessa unità devastata, le radici e i prolungamenti dell’alienazione: la dinamica che lega e contrappone l’individuo all’individuo nella complessa rete dei rapporti sociali. Quelle masse informi, quegli strati di amorfa e come calcificata cromia, hanno preso nel secondo momento creativo, una fisionomia, uno spessore, configurandosi in grovigli urlanti dalle tonalità quasi sempre esangui e fuligginose. Ne è venuto fuori un mondo in bilico tra l’onirico e l’astratto, contrappuntato di balenanti atmosfere surreali, che rammentano l’agghiacciante realismo simbolico di Max Ernst. I personaggi di questi vacillanti quanto opprimenti scenari sono degli esseri belluini, che fuoriescono da grotte-prigioni, o partoriscono mostruose creature, oppure si dilaniano al cospetto di enormi idoli: simboli tangibili della forma calamitante e repressiva del potere. Di un ordine costituito che funge da regista-attore-spettatore nel muovere i fili di una rappresentazione di larve umane — del loro dentro e fuori — sempre sottomesse alla sua minacciante autorità. Che ora prende i connotati di un Super-Ego

manipolatore della loro libido (decisiva risulta in numerosi quadri la componente sessuale: a volte effigiata in nodosi falli in erezione, altre volte in aggrovigliate femmine-mammella o in ermafroditi crocefissi alla loro stessa impossibilità di concretizzazione bisessuale: castrati, quindi, in un’alterata univocità indotta), ora di una macchina mangiasputavite: una specie di salvadanaio-robot, che assimila incessantemente forza lavoro — i proletari vengono immessi sulle quinte del loro asservimento simili a forzati in catene —. Qui l’idolo rimane assorbito nella più ampia eccezione di archetipo del Capitale.

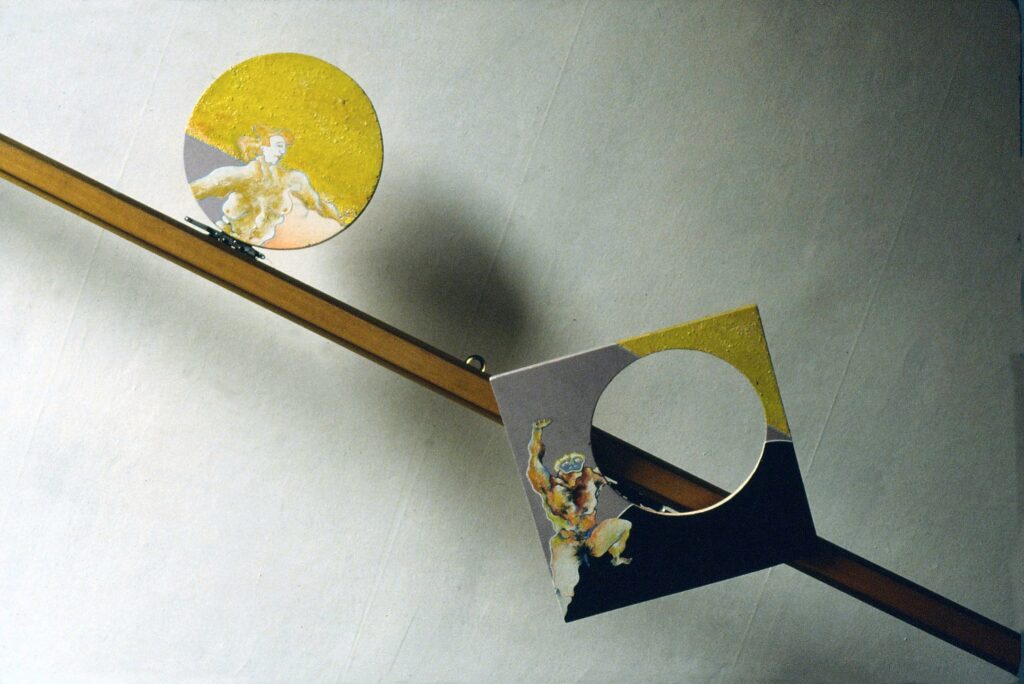

Da questa cappa caliginosa, a mulinelli concentrici, pur nella sua veridicità di denuncia, de Francisco ha cercato di uscire: sia con l’ausilio di nuovi temi, aperti a differenti orizzonti prospettici — una sorta di ottimismo storico che spacchi la volta di piombo dell’ infernale presente —, sia introducendo rinnovati mezzi omogenei: materiali diversificati un pò alla maniera Pop, con contrasti polemicamente Dada, tra i quali come costante topica permane e predomina il legno, che assumerà, come vedremo, una peculiare valenza propria nelle ultime opere.

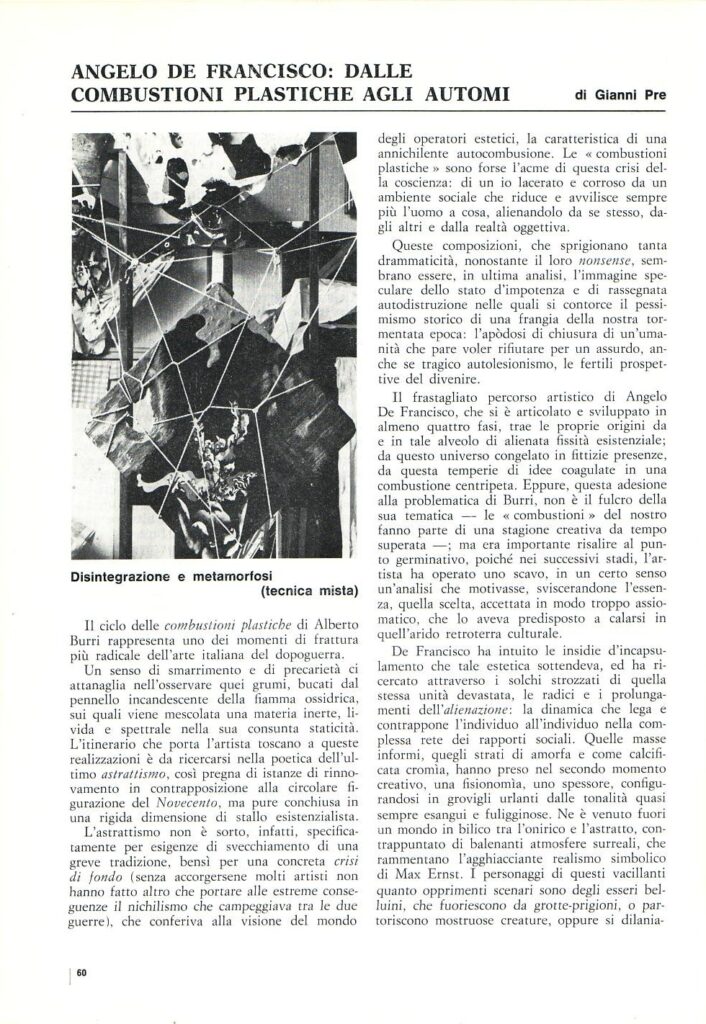

Numerose creazioni-installazioni di questa terza linea operativa sono delle tavole— quadrati, rettangoli o cerchi — che scorrono in senso contrario su assi cartesiane, incavate, per permettere al convoglio di immagini di percorrere il proprio binario. Tale processo antinomico, come in matematica, prende significati di positivo o negativo. Su queste tavolette slittanti, infatti, vengono dipinti personaggi che solo nel tragitto del << negativo >> si ripresentano con le consuete deformazioni-enfiazioni. La gamma cromatica, però, non ha più una concertazione tendente al monÒcromo, diventa, al contrario, sgargiante, grottescamente vivace: al dramma urlato si sostituisce la pungente satira, con toccate di feroce sarcasmo. Sono ancora dei mostriciattoli: manovrati, giocati, tirati da fili — in qualche composizione il pittore lega, avvolge, aggroviglia i riquadri in una ragnatela di spaghi (i tanti condizionamenti dei rapporti sociali ?) —, e come smarriti in labirinti senza uscite, ma il piglio con il quale de Francisco li catapulta in scena non è più tragico, bensì burlescamente demistificatorio.

In direzione del << positivo >>, l’uomo — in realtà fa la sua comparsa la coppia uomo- donna — pare che riacquisti parvenze umane, ma sono soltanto labili sagome, se non addirittura larve ideali, che vagano in ambienti spogli, alle soglie dello smaterializzato (si rammenti il magico sogno di un mondo migliore nella << Danza >> di Matisse, dove il genere umano orbita intorno al pianeta, legato in una armoniosa catena di mani che si sfiorano); tanto da apparire simili a proiezioni in un domani, tuttora da costruire, nel quale la naturalezza, la solidarietà e l’amore potranno essere i cardini per perseguire comuni fini e per godere, in tutta quanta la sua ampiezza, la vita. Tuttavia, l’immanenza preme; il presente costringe a prendere atto che i conflitti sociali sono, hic et nunc, le forze motrici di una scacchiera di movimenti economici e politici dove vige la legge del profitto, e dove pertanto il singolo, come gli oggetti che fabbrica per i suoi fabbisogni, è ridotto a merce. Le lotte sono spietate tra chi detiene il potere dei mezzi di produzione e chi è costretto a vendere la propria forza-lavoro per sopravvivere.

E soprattutto oggi, al primordi di questa nostra èra tecnologica, che se da un lato comporta ingenti progressi nell’ambito lavorativo, dall’altra ripropone con più acuta virulenza lo scottante problema della occupazione, in quanto la << macchina >> più sofisticata può svolgere le mansioni di molti uomini.

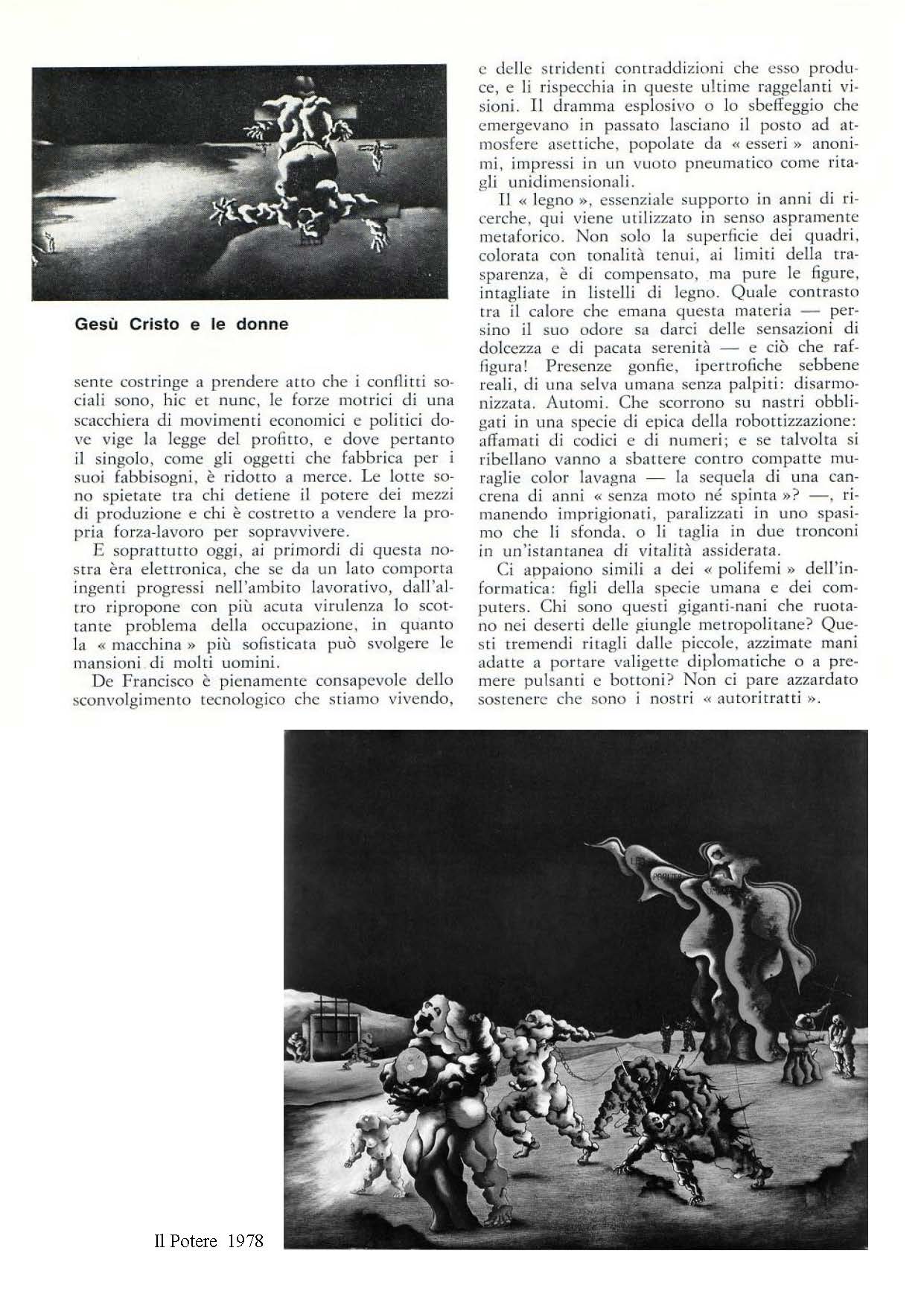

De Francisco è pienamente consapevole dello sconvolgimento tecnologico che stiamo vivendo, e delle stridenti contraddizioni che esso produce, e li rispecchia in queste ultime raggelanti visioni. Il dramma esplosivo o lo sbeffeggio che emergevano in passato lasciano il posto ad atmosfere asettiche, popolate da << esseri >> anonimi, impressi in un vuoto pneumatico come ritagli unidimensionali.

Il << legno >>, essenziale supporto in anni di ricerche, qui viene utilizzato in senso aspramente metaforico. Non solo la superficie dei quadri, colorata con tonalità tenui, ai limiti della trasparenza, è di compensato, ma pure le figure, intagliate in listelli di legno. Quale contrasto tra il calore che emana questa materia — persino il suo odore sa darci delle sensazioni di dolcezza e di pacata serenità — e ciò che raffigura! Presenze gonfie, ipertrofiche sebbene reali, di una selva umana senza palpiti: disarmonizzata. Automi. Che scorrono su nastri obbligati in una specie di epica della robotizzazione: affamati di codici e di numeri; e se talvolta si ribellano vanno a sbattere contro compatte muraglie color lavagna — la sequela di una cancrena di anni << senza moto né spinta >>? —, rimanendo imprigionati, paralizzati in uno spasimo che li sfonda, o li taglia in due tronconi in un’istantanea di vitalità assiderata.

Ci appaiono simili a dei << polifemi >> dell’informatica: figli della specie umana e dei computer. Chi sono questi giganti-nani che ruotano nei deserti delle giungle metropolitane? Questi tremendi ritagli dalle piccole, azzimate mani adatte a portare valigette diplomatiche o a premere pulsanti e bottoni ? Non ci pare azzardato sostenere che sono i nostri << autoritratti >>.